Les informations sur l’offre sont disponibles ici

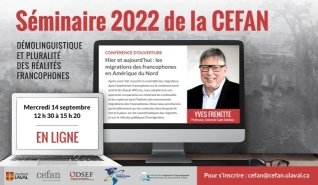

Après avoir fait ressortir la centralité des migrations dans l’expérience francophone sur le continent nord américain depuis 400 ans, nous adopterons une approche comparative en montrant les continuités et les ruptures dans l’histoire des mouvements migratoires des francophones. Nous nous pencherons particulièrement sur les contextes dans lesquels ils ont pris place, sur les caractéristiques des migrants et sur le rôle des politiques d’immigration.

Wordpress is loading infos from ulaval

Please wait for API server guteurls.de to collect data fromwww.soc.ulaval.ca/recherchessoci...

Pour un numéro thématique de la revue Recherches sociographiques, sous la direction d’Yves Frenette et Danielle Gauvreau. Les propositions d’article, d’une longueur d’environ 300 mots, doivent être transmises à la direction avant le 31 octobre 2022. Les articles seront attendus pour le 30 juin 2023.

Leanna Thomas, étudiante au doctorat à UNB et qui a travaillé avec l’équipe de TSMF, publie » The Nature of Home in Acadian and Guadeloupean Poetry » dans NiCHE : Network in Canadian History & Environment / Nouvelle initiative canadienne en histoire de l’environnement.

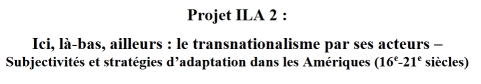

Le projet ILA 2 vise à expertiser l’impact du transnationalisme dans l’aire des Amériques selon une approche originale, celle de l’expérience subjective des acteurs et des agents du transnationalisme. Il s’agit de porter la focale sur le regard que les colons ou migrants portent sur eux-mêmes et sur leur expérience, afin de comprendre comment ces hommes et ces femmes ont vécu ces mouvements trans-impériaux, trans-coloniaux et trans-nationaux. Nous avons, jusqu’à présent, étudié des groupes de trans-migrants, mais il convient aussi de se pencher sur leurs enfants et même leurs petits-enfants, ceux qui sont désignés comme la « deuxième » génération et la « troisième » génération, ici, les « jeunes générations », car eux aussi peuvent voir dans « le pays » une forme d’ancrage, des repères, des référents normatifs dont se nourrit leur identité.

Les propositions de communication en français ou en anglais (un résumé d’une dizaine de lignes et une courte biographie) avant le 10 février 2023

Colloque Déplacements et contacts : L’Ouest canadien, l’Amérique et le monde francophone.

France Martineau, Wim Remysen et André Thibault publient un ouvrage consacré aux variétés de français parlées au Québec et plus largement au Canada et en Amérique du Nord. Plus d’information

Le projet de partenariat Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940) (TSMF) a le plaisir d’annoncer un appel à candidature pour un stage postdoctoral d’une durée d’un an (entrée en fonction : 1er juillet 2023) destiné à une candidate ou un candidat exceptionnel(le). Financé par le CRSH (2019-2026), le projet est dirigé par Yves Frenette, titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones, située à l’Université de Saint-Boniface.

Monique Milia Marie-Luce, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université des Antilles et membre du partenariat TSMF, a obtenu le prix Sue Peabody 2022 de la French Colonial Historical Society. Lors du congrès annuel de la société qui se tenait du 12 au 14 mai à Charleston, Monique Milia Marie-Luce a présenté une communication intitulée « Partir d’une colonie française : les recrutements de domestiques à la Guadeloupe pour le Canada 1910-1911 ».

De plus, Monique Milia Marie-Luce est lauréate 2022-2023 de la bourse Fulbright Scholar in Residence et sera donc professeure invitée à l’Université de Charlotte (Caroline de Nord) pendant un an.

Toutes nos félicitations !