La mort du colonel

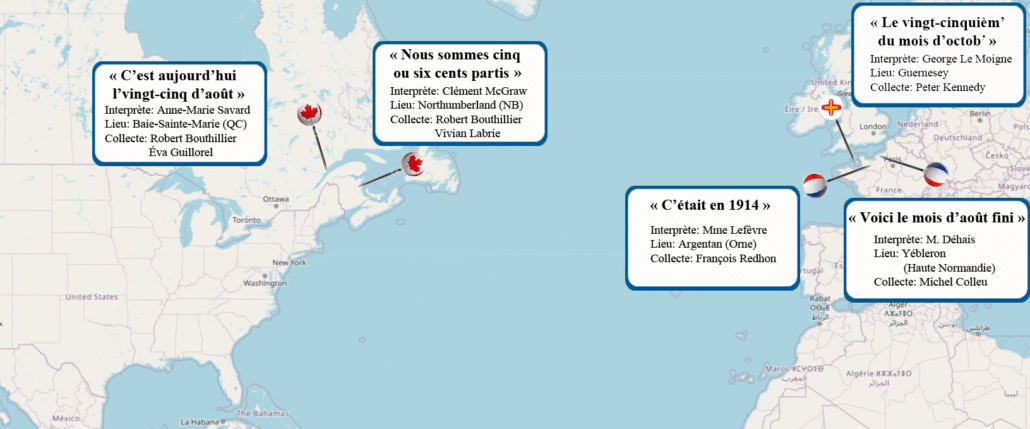

La mort du colonel est une complainte connue par plusieurs centaines de versions, tant dans les différentes régions de France et des espaces limitrophes francophones (îles anglo-normandes, Suisse, Belgique) qu’en Amérique du Nord, où elle a été recueillie un peu partout, de l’Acadie à la Louisiane en passant par le Québec et la Nouvelle-Angleterre. L’histoire relate comment un officier blessé à la guerre parle de sa mort et de son enterrement à venir avec sa bien-aimée qui accourt à son chevet. Elle est identifiée sous le même titre par Patrice Coirault (COI 1411) et Conrad Laforte (LAF II.A-06) dans leurs deux catalogues de chansons de tradition orale.

Certaines versions évoquent un contexte militaire indéterminé qui fait penser à un combat terrestre, où le protagoniste est un colonel ou un porte-enseigne. Mais beaucoup de versions situent l’histoire dans le cadre d’un affrontement naval où le blessé est un capitaine, un contremaître ou un quartier-maître : on trouve alors des mentions explicites des navires et des mâts touchés par des boulets de canon. Dans ce cas, la chanson rentre dans la vaste catégorie des complaintes maritimes qui racontent des conflits contre les Anglais. La France et l’Angleterre sont des nations ennemies depuis le Moyen Âge, et en guerre presque continue au cours de ce qu’on appelle parfois la « Seconde guerre de Cent Ans » entre la fin du XVIIe siècle (règne de Louis XIV) et la chute de Napoléon Ier en 1815. Il n’est donc guère étonnant que ce thème ait inspiré de nombreuses compositions chantées. Celles-ci ont circulé entre l’Europe et l’Amérique d’autant plus facilement qu’elles ont pu être véhiculées par des marins ou des soldats directement concernés par ces événements militaires, même si elles se sont diffusées auprès d’une large audience bien au-delà de ces deux groupes sociaux.

Plusieurs complaintes recueillies dans la tradition orale depuis le XIXe siècle et jusqu’à aujourd’hui se rapportent à des événements qui ont pu être précisément datés. C’est le cas de la complainte sur la capture par les Anglais de la Danaé, commandée par le célèbre corsaire Pierre-Jean Bart et son fils Benjamin qui trouvent tous deux la mort dans l’attaque en 1759 : les plus anciennes versions ont été recueillies en Haute-Normandie et dans la région de Dunkerque dès les années 1850, mais des fragments sont encore enregistrés par Geneviève Massignon dans le sud de la Nouvelle-Écosse et sur l’île du Cap-Breton en 1961 (voir l’analyse de cette chanson dans l’ouvrage Les chansons du cousinage. Normandie-Amérique du Nord, Vire Normandie, La Loure, 2022, p. 116-117 et CD 2 piste 11). On peut également citer la complainte sur la reddition du Foudroyant, vaisseau de ligne français pris par les Britanniques en 1758 alors qu’il avait mission de ravitailler la citadelle de Louisbourg au cours de la guerre de Sept Ans : de rares traces en ont été retrouvées sur les côtes atlantiques de la France et en Nivernais, mais la chanson s’est beaucoup mieux conservée en Amérique du Nord où plus de 40 versions ont été recueillies au cours du XXe siècle dans tout l’est du Québec, en Acadie et dans le Maine (voir R. Bouthillier et É. Guillorel, « Que reste-t-il des conflits coloniaux franco-anglais dans la tradition chantée francophone d’Amérique ? », in L. Veyssière, Ph. Joutard & D. Poton, Vers un nouveau monde atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 231-257).

Il n’en va pas de même pour La mort du colonel. Bien que cette complainte soit bien plus répandue que les exemples précédents, son ancrage géographique et chronologique est nettement plus flou et l’emphase est davantage mise autour du motif onirique de la discussion entre le mourant et sa blonde plutôt que sur le combat lui-même. C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique son succès dans la tradition orale, puisque tous les interprètes peuvent l’associer aussi bien au drame humain qui se joue autour de la mort du contremaître/quartier-maître/colonel qu’à un contexte qui fait sens pour eux, autour d’un sentiment anti-anglais largement partagé par les francophones des deux côtés de l’Atlantique. L’ambiguïté entre bataille terrestre et combat naval est confirmée en mettant en parallèle différentes versions.

Swaine [Francis]-The Capture of the Foudroyant by HMS Monmouth, 28 February 1758 (3e tiers 18e)-Londres, National Maritime Museum-WikiC

Texte de la chanson « La mort du colonel » chanté par Clément McGraw, de Millbank (Northumberland).

AFEUL, Collection Robert Bouthillier et Vivian Labrie, enregistrement 1639

Collection Robert Bouthillier et Vivian Labrie, AFEUL, n°1639.

Dans celle interprétée par l’Acadien Clément McGraw, le contingent part pour l’Angleterre (aucune mention de bateau pour traverser la Manche…), le combat se déroule sur un champ de bataille, donc sur terre, et le blessé mourant est un cananel. Par contre, dans la version interprétée par la chanteuse québécoise Anne-Marie Savard, de Baie-Sainte-Catherine (région de Charlevoix), on ne sait ni où ni quand se passe l’histoire ; le blessé est un gentilhomme, mais la fin de la chanson le situe bien sur un navire dans le cadre d’un combat naval contre les Anglais. Sa version, apprise de sa mère, révèle toutefois une adaptation de la chanson à un contexte nord-américain : là où le couplet conclusif évoque habituellement le corps du mort mis en terre par quatre soldats de la marine ou quatre officiers d’Angleterre, sont mentionnés ici « quatre soldats de l’Amérique ».

Collection Robert Bouthillier et Éva Guillorel, non référencé.

Anne-Marie Savard

Texte de la chanson « La mort du colonel » chanté au printemps 2009 par Anne-Marie Savard, de Baie-Sainte-Catherine, co. Charlevoix, Qc

Collection Robert Bouthillier et Éva Guillorel.

D’autres versions trahissent des renouvellements en lien l’actualité. Les couplets recueillis par François Redhon auprès de Mme Lefèvre à Argentan (Orne, Basse-Normandie) en 1978 situent la chanson dans un contexte cette fois terrestre, en donnant une date précise : l’histoire se déroule en 1914 quand les hommes doivent partir non pour l’Angleterre mais « pour la frontière / pour être bon soldat de guerre » ; ils entendent gronder les canons trois jours entiers, suite à quoi un boulet blesse mortellement le colonel. Ce rajeunissement de la complainte fait ici évidemment écho aux mobilisations meurtrières de la Première Guerre mondiale, et vise – sans les nommer – les ennemis allemands.

Collection François Redhon, La Loure, n° 1720-05.

Un fragment recueilli en 1977 par Michel Colleu auprès de M. Déhais, de Yébleron en Haute-Normandie, semble évoquer cette fois, de façon très inhabituelle, un engagement volontaire de Français auprès des Anglais, qui rencontrent l’empereur à leur arrivée en Grande-Bretagne.

Collection Michel Colleu, La Loure, n°0228-06

Sur l’île de Guernesey, la version de George Le Moigne enregistrée en 1957 par Peter Kennedy mentionne bien cette fois un affrontement maritime, où les boulets de canons fusent entre les mâts du navire, mais l’étonnante référence à Gibraltar (prononcé « Gilbatar » par l’interprète), possession de la couronne britannique depuis 1704 et que l’on ne retrouve jamais mentionné ailleurs, laisse à penser que la chanson se positionne en faveur du camp anglais, même si l’adversaire n’est jamais expressément cité. Un tel revirement peut s’expliquer par le fait que les îles anglo-normandes sont une dépendance de la couronne britannique depuis le XIIIe siècle : ce sont donc les Français qui sont leurs ennemis bien que la population de l’île soit francophone.

Collection Peter Kennedy, British Library, n°C604X0754

Où, quand et par qui a été écrite La mort du colonel ? Il est évidemment impossible de le dire. On ne possède pas de trace écrite de cette complainte avant les collectes ethnographiques du XIXe siècle. On peut toutefois supposer sans risque d’erreur qu’elle s’est d’abord diffusée en France avant de circuler en Amérique du Nord. De multiples développements se sont déployés de part et d’autre de l’Atlantique au gré de la transmission orale, le tout formant un ensemble très riche de variantes qui illustrent l’étonnante capacité de la tradition orale à s’adapter à de nouveaux contextes au cours d’une circulation longue dans le temps et dans l’espace.