Adieu, Nanon Nanette

De nombreux témoignages permettent de documenter les chansons qui accompagnaient les grands travaux agricoles dans le pays de Caux (arrondissement du Havre) en Haute-Normandie. On peut notamment citer les enquêtes menées par les instituteurs Marguerite et René Bruneau en 1947, par Michel Colleu dans les années 1970 puis par l’association La Loure dans les années 2000. Le temps des moissons, à l’époque où celles-ci se faisaient encore à la force des bras jusqu’au début du XXe siècle, était propice à l’expression de ces traditions orales : un répertoire spécifique de chansons accompagnait différents moments de ce labeur épuisant qui nécessitait une main-d’œuvre nombreuse et un effort intense. Le temps fort de l’interprétation des chansons se déroulait lorsque les moissons étaient terminées. Les ouvriers agricoles, appelés « aoûteux », étaient conduits dans un grand chariot garni de fleurs au repas de clôture qui précédait une longue soirée de réjouissances. C’était l’occasion de chanter à pleine voix et à l’unisson de grandes chansons lyriques composées de couplets sans refrain, qui s’entendaient de loin dans les campagnes et dont le thème n’avait la plupart du temps aucun lien avec les rituels agraires : celle qui a laissé le plus de traces dans les mémoires relate une histoire d’amour contrarié commençant par les mots « Adieu les filles du Havre ».

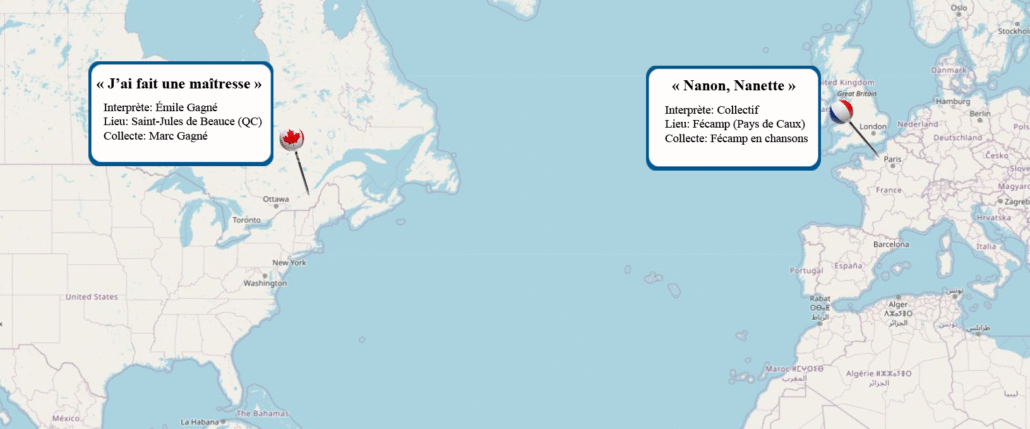

La chanson connue sous le titre Adieu, Nanon Nanette, parfois nommée par son incipit « J’ai fait une maîtresse », fait partie de ces chants de moisson du pays de Caux. Elle est cataloguée par Patrice Coirault sous le titre Ma fille a des amants plus riches (COI 1534), alors que Conrad Laforte lui a attribué le titre Galant, si tu t’en vas (LAF II.C-36). Cependant, sur la base d’une parenté de motifs (le galant est congédié ici par la mère, là par le père), ce dernier a aussi faussement associé certaines versions à une autre chanson-type (Galant, retirez-vous, LAF II.E-23), ce qui a créé une certaine confusion entre les deux rubriques. Par conséquent, la concordance proposée par les éditeurs du catalogue Coirault avec celui de Laforte est malheureusement erronée.

En Normandie, une version textuelle est publiée dès 1931, sans musique, par Francis Yard dans le deuxième volume de son Almanach normand. Le fonds Bruneau, conservé au Musée des pêcheries de Fécamp, comprend une longue version de sept couplets avec notation mélodique : elle a été recueillie auprès de Rachèle et Henri Thomas et de Juliette Lebrun à Sainte-Hélène-Bondeville, tout près de Fécamp. Cette version de 1947 a été réinterprétée à l’occasion de la parution du livre sonore Fécamp en chansons en 2021.

Fécamp en chansons, OPCI, Fécamp, 2021, p. 198-199, OPCI-RADdO 085_01_2021_0213

Ouvriers agricoles rentrant des champs, sans doute au moment de la moisson, à Luneray (Seine-Maritime). Carte postale, début du 20e siècle, Edition Bettemhos (Dieppe)

Manuscrit de la version notée par François-Joseph Brassard en 1944 auprès d’Urbain Petit, chanteur de Strickland en Ontario, alors âgé de 72 ans.

Le chanteur indique : « J’ai entendu ça d’un nommé Laverdure qui chantait en se faisant payer. Ça c’était une chanson de dix cents ». La mélodie est presque identique à celles de Marc Gagné et du pays de Caux.

En dehors de son usage intégré dans un rituel communautaire, cette chanson n’est, comme c’est souvent le cas, pas unique à la Normandie. On en trouve des versions dans différentes régions de France. Les deux plus anciennes attestations sont conservées dans les manuscrits de l’enquête sur les « Poésies populaires de la France », aussi connue sous le nom d’enquête Fortoul, d’après le nom du ministre de l’Instruction publique et des Cultes qui a lancé en 1852 une grande recherche sur les chansons de traditions orales à l’échelle nationale en prenant appui sur plusieurs centaines de correspondants locaux. Elle a ainsi été recueillie et publiée en Berry (Barbillat et Touraine, 1931), en Poitou (collection personnelle Coirault, entre 1903 et 1909), en Nivernais (Millien, 1908), dans le Forez et le Velay (Smith, 1870-1880), en Savoie (Servettaz, 1910)… et elle a aussi traversé l’Atlantique.

La chanson est en effet relativement bien connue en Amérique du Nord. Entre 1918 et 1923, Marius Barbeau en a recueilli plusieurs versions en Gaspésie, mais elle est également attestée en Acadie (coll. Pierre-Paul Arsenault dans l’Île-du-Prince-Édouard, Anselme Chiasson en Nouvelle-Écosse, version qu’il a d’ailleurs publiée dans le 3e volume de ses Chansons d’Acadie, 1948, p. 43, que bizarrement Laforte n’avait pas repérée !) et dans quelques régions du centre du Québec (Beauce, Île d’Orléans), jusqu’en Ontario. La plupart des versions retrouvées en Amérique francophone présentent de grandes similitudes textuelles et mélodiques avec les versions françaises, à l’instar de celles recueillies par Marc Gagné dans la Beauce ou par François-Joseph Brassard en Ontario, que nous avons retenues comme exemples, et qui sont frappantes par la proximité des paroles et des mélodies avec la version du fonds Bruneau. Mais l’association avec des rituels agraires a entièrement disparu de l’autre côté de l’Atlantique, dans un contexte différent de pratiques communautaires et agricoles.

AFEUL, collection Marc Gagné, enregistrement n° 969

Texte de la chanson « Galant si tu t’en vas » chanté en 1972 par Émile Gagné, Saint-Jules, Beauce.

AFEUL, collection Marc Gagné, n°969 » à la place de « Collection Marc Gagné, #969# ruban 32

On assiste ici à un bel exemple de permanence textuelle et musicale entre France et Amérique francophone, ce qui n’exclut pas une transformation des usages fonctionnels du chant. Dans ce cas, l’association à un chant de travail a été perdue ; dans d’autres exemples, c’est l’utilisation pour la danse qui a disparu lors du passage en Amérique du Nord (voir notre billet consacré à la chanson Le pâté de Rouen). Mais on note également des situations où la circulation de chants francophones de l’autre côté de l’Atlantique a conduit à une association à de nouveaux usages fonctionnels inexistants en France. C’est le cas des chansons associées au rythme de l’aviron, qui reprennent des textes chantés en mélodie ou pour mener la ronde dans l’ouest de la France. La modification du rythme suffit à ce changement, même si des refrains spécifiques et adaptés au nouvel usage peuvent également s’ajouter. Parmi de nombreux exemples, citons la chanson M’en revenant de la jolie Rochelle, utilisée pour mener la ronde en pays de Caux et renouvelée comme chanson à avironner au Canada en y ajoutant le refrain « C’est l’aviron qui nous mène, qui nous mène / C’est l’aviron qui nous mène en haut » (pour plus de détails et pour des exemples sonores normands et franco-américains de cette chanson, voir l’ouvrage Les chansons du cousinage. Normandie-Amérique du Nord, Vire Normandie, La Loure, 2022, p. 96-97 et CD 2 piste 2).