Le pâté de Rouen

Il est rare qu’une ville soit si clairement associée à une chanson que son nom soit retenu pour la nommer dans les catalogues de référence des chansons traditionnelles. En ce qui concerne les villes normandes, le seul exemple connu est Le pâté de Rouen, titre retenu dans le catalogue de Patrice Coirault (COI-11418) pour une chanson dont l’histoire est triviale : les dames de Rouen ont fait un pâté si grand qu’il ne peut entrer dans la ville ; en le coupant, on trouve dedans un homme ou un animal peu ragoûtant.

Étonnamment, cette chanson qui met en avant la plus grande ville de Normandie n’a pas été souvent collectée dans cette région. Il faut dire qu’elle est relativement peu attestée à l’échelle de la France, avec neuf versions connues seulement à ce jour. Mais la plus ancienne référencée est bel et bien normande : elle est présentée dans le deuxième tome de l’ouvrage Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du XIXe siècle, publié en 1841, dans la description des mœurs et coutumes normandes. L’auteur est scandalisé par les paroles des rondes dansées lors des fêtes de la Saint-Jean, dont la plupart « sont d’une obscénité dégoûtante, ce qui n’empêche pas les jeunes filles d’en répéter les paroles » (p. 149). Il cite pour illustrer son propos plusieurs vers du Pâté de Rouen entrecoupés du refrain « Lanturelu, / Lanturelé, / Lanturelu, / J’allons danser, / Lanturelé ». Il est vrai que, selon les versions, le pâté de Rouen contient un homme, un chien, un canard, un cheval ou encore un chat poilu, mort ou cornu. La chanson conclut souvent sur le fait que les dames refusent de le manger, mais d’autres variantes vont plus loin en développant le thème grivois du « soufflacul » – des versions poitevines, berrichonnes et bretonnes citent des sifflets, flûtes ou crottes au cul –, qui s’inscrit dans une tradition carnavalesque en vogue depuis le Moyen Âge sous des formes textuelles et iconographiques.

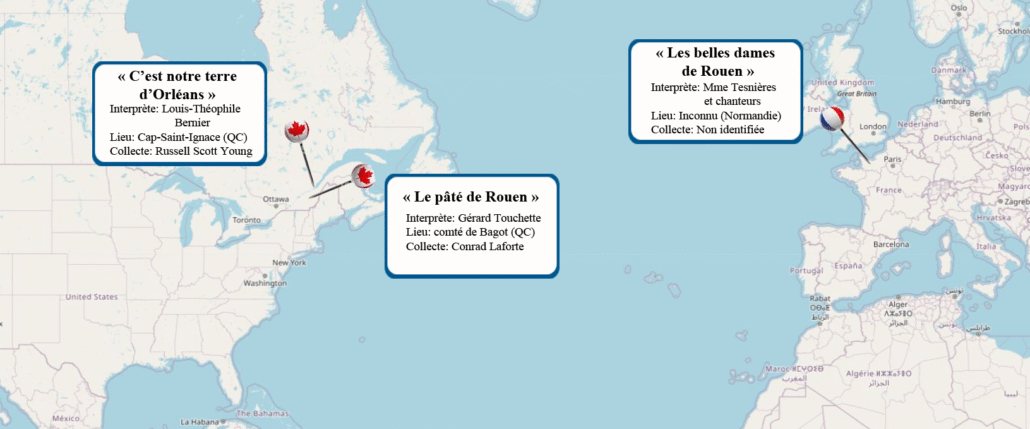

Un seul enregistrement sonore normand est connu. Il est réalisé à Rouen en 1952 par Michel de Boüard, professeur d’histoire à l’Université de Caen et directeur-fondateur du jeune Musée de Normandie installé à Caen. Dans le journal de route, qu’il a tenu entre 1946 et 1956 sur la constitution des collections du Musée (édité par le Musée de Normandie en 2009), il précise le contexte de cet enregistrement le 25 mars 1952 : « Enregistrement, à Rouen, de quelques chansons interprétées par Mme Tesnière, mère de Rose Tesnière, attachée à la Maison des jeunes de Rouen et membre du groupe folklorique Colin-Messager [groupe Blaudes et Coëffes, ndlr]. Rien de bien intéressant. Seulement deux ou trois chansons de provenance certaine : Mandeville, près de Louviers ». La version de Mme Tesnière, chantée à l’unisson avec plusieurs autres chanteurs, paraît donc venir de la région de Louviers, dans le département de l’Eure. Les couplets reprennent un texte édulcoré qui présente de nombreuses ressemblances avec ceux qui ont été publiés en 1886 par Jean-Baptiste Weckerlin dans ses Nouvelles chansons et rondes enfantines, d’après une version entendue à Paris.

Rouen. Gravure, 1821, Londres, Thomas Sutherland, graveur ; John Gendall (1790-1865), dessinateur ; Jean-Baptiste Sauvan, auteur, BnF, département des Estampes et de la Photographie, UB-26-4, page 126

Saint Pardoux la Rivière, Dordogne, France. Détail de fenêtre sculptée du 16e siècle dans la Grand-rue de la Barre

Collection Laboratoire d’ethnographie régionale du Musée de Normandie, La Loure, n° 0714-01.

Cette chanson est bien mieux connue en Amérique du Nord où plus de 45 versions ont été recensées, principalement au Québec mais aussi plus ponctuellement en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba et dans le Maine. Elle fait partie du vaste ensemble des « chansons voyageuses » qui ont accompagné les migrations des francophones en Amérique du Nord au cours des siècles. Dans les versions françaises, le nom de Rouen est toujours cité. Il se maintient aussi dans la moitié des versions nord-américaines, avec de légères variantes : la version de Georges Comeau à Comeauville (Nouvelle-Écosse) évoque ainsi « Saint-Rouen ».

Mais le déplacement de la chanson de l’autre côté de l’Atlantique génère également un important phénomène de renouvellement : comme le nom normand de « Rouen » ne fait plus partie d’un horizon géographique porteur de sens pour la plupart des interprètes nord-américains, la chanson est logiquement adaptée à une réalité plus familière. En Mauricie, l’histoire est replacée à Shawinigan, tandis que Boucherville revient dans plusieurs versions recueillies dans la Beauce, en Montérégie ou dans le Maine. On relève aussi les noms de Mont-Carmel, Saint-Elzéar, Fournierville, qui correspondent à chaque fois à des localités peu éloignées des lieux de collecte.

Collection Conrad Laforte, AFEUL, enregistrement n°1000.

Jean-Baptiste Weckerlin, Nouvelles chansons et rondes enfantines, Paris, Garnier Frères, 1886, XI-85 p.

Marcien Ferland, Chansons à répondre du Manitoba, Saint-Boniface, Éditions du Blé, 1979, 241 p.

Dix versions nord-américaines tirées d’enquêtes ethnographiques du XXe siècle développent explicitement la dimension grivoise, alors que celle-ci n’est souvent que sous-entendue dans les textes français (qui ont pu ceci dit être censurés par les collecteurs au moment de leur publication). C’est particulier net dans les refrains : là où les textes français ne font référence qu’à la danse, plusieurs versions québécoises donnent comme refrain « Soufflons-y sous l’tire lire lire, / Soufflons-y tout l’toure » ou la variante « Frottons-y son ti dela de lire, / Frottons-y tout l’toure ». La chanson recueillie par Marcien Ferland à Fisher Branch et publiée en 1979 dans ses Chansons à répondre du Manitoba rapporte pour sa part comment les dames « de l’Orléans », après avoir trouvé un chat cornu dans le pâté, « s’sont mis-t-à souffler au ** » (le collecteur précise que le chanteur siffle le dernier mot pour ne pas prononcer de terme vulgaire) jusqu’à en être épuisées, et à faire appel à « un bon sifflencu » pour les aider. L’interprète, Ernest Meilleur, dit avoir appris cette version auprès de son grand-père Thadé Meilleur, dont la trajectoire de mobilité illustre bien les circulations au long cours des chansons qui accompagnent les migrations des individus : né au Québec, il était parti pour travailler comme bûcheron au Minnesota puis dans l’État de Washington avant de s’établir finalement au Manitoba.

La référence à Orléans invite à se pencher sur un autre développement québécois inattendu autour de cette chanson. En 1863, l’écrivain Philippe Aubert de Gaspé publie, dans son roman Les anciens Canadiens, les paroles d’une ronde de lutins chantée sur l’île d’Orléans près de Québec, réputée être une île de sorciers. Ce texte fictionnel reprend le même système mélodico-rythmique que Le pâté de Rouen dont il s’est visiblement inspiré : le refrain « Toure-loure, / Dansons à l’entoure » est très proche de celui que l’on trouve dans les versions françaises, mais la chanson est décalée pour en faire une danse de « notre terre d’Orléans ». Ernest Gagnon fait un parallèle entre les deux pièces dans ses Chansons populaires du Canada publiées en 1865, où il donne, à coté du texte de Philippe Aubert de Gaspé, une mélodie et des couplets plus classiques du Paté de Rouen mentionnant la ville normande. Neuf décennies plus tard, Russell Scott Young enregistre dans le comté de Montmagny une version sonore de la déclinaison « orléanaise » de la chanson, probablement issue des publications des deux érudits du XIXe siècle.

Collection Russell Scott Young, AFEUL, enregistrement n°177.

L’étude du Pâté de Rouen permet donc, à partir d’une rare chanson mettant en scène la ville emblématique de Normandie, d’illustrer les circulations orales entre France et Amérique du Nord francophone et les déclinaisons d’une chanson lorsqu’elle est adaptée au nouvel environnement des communautés francophones installées outre-Atlantique.